八幡山(西町)

氏神である鍬山神社には、丹波開拓の神である大己貴神(大国主神)と、祭神である誉田別尊(別名・八幡神)の二神をお祀りしています。八幡山鉾は名前のとおり、八幡宮を御神体とし、亀岡祭山鉾11基中、唯一造営記録が残されています。

その『八幡山記』には、「宝暦十三年(1763年、今から約230年前)九月新たに山を造営して八幡山号し奉る。」とあり、舁山として造営されました。また、天保12年(1841年)には、現在の曳山に改装されました。

それ以来、先人の貴重な遺産を守るため、これまでに幾度となく小修理を重ねてきました。平成3年からは、町内住民に修復基金を募り、京都府・亀岡市・亀岡地区財産区のご協力により、平成の大修復をおこないました。

八幡山の懸装品

- 見送

- 綴織「仙人書画図綴錦」 江戸後期 日本 平成8年修復

- 旧前縣

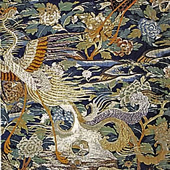

- 紗刺「牡丹鳳凰図刺繍」 清朝(18世紀)

- 旧胴幕裂

- 綴織描絵「窓絵・牡丹図朝鮮毛綴裂」 清朝(18世紀)

- 旧胴幕裂

- 綴織描絵「四蝶・牡丹図朝鮮毛綴」 清朝(18世紀)

- 旧袖幕(4枚)

- 綴織描絵「窓絵・花瓶図朝鮮毛綴、菱 ボーダー 清朝(18世紀)

- 旧胴幕(2枚)

- 綾地錦「御簾に地紙文様綾地錦」 江戸後期

- 旧袖幕(4枚)

- 綾地錦「御簾に地紙文様綾地錦」 江戸後期

- 旧胴下幕

- 糊防染浸染色差「花色木綿地岩に芦・鳩図文様」 宝暦13年(1763)

- 旧天水引

- 金襴「赤地柘榴地文様」 江戸後期

- 旧下水引(2枚)

- 繻子地金襴「紺地蜀江に額龍文様金襴」 宝暦13年(1763)

- 旧二番水引

- 綴錦「岩に鳩図綴錦」 江戸後期

- 網隠

- 切付刺繍「緋羅紗時鳩文様切付」 江戸後期

- 前縣

- 刺繍「牡丹鳳凰図刺繍」 平成7年

- 胴幕(2枚)

- 金入錦「紺地鳳凰踊桐文様金入錦」 平成6年

- 天水引

- 金襴「赤地法相華文様金襴」 平成10年

- 下水引(2枚)

- 金襴「紺地竹襷唐花文様金襴」 平成5年

- 二番水引(2枚)

- 綴錦「岩に向い鳩紋綴」 平成5年

八幡山鉾データ

- 所在地

- 西町

- 建造年

- 1763年9月(舁山) 1841年 曳山に改造

- ご神体

- 八幡宮

- 高さ

- 11.578m (屋根まで4.532m)

- 屋根幅

- 2.783m

- 見どころ

- 「平成の大修理」を終え、豪華絢爛な山鉾に復活。

城下町の狭い道を巡行・巡回(辻回し)するために梃子を利用して回転軸にて車輪を浮かし360度回転できる構造が残されている。