武内山(紺屋町)

神功皇后が宇佐宮で安産された応神天皇を、武内宿称が抱いた姿をご神体としてお祀りしています。

この山鉾の造営年代は、胴幕の箱銘から、安永6年(1777年)頃と考えられます。また、寛政11年(1799年)の記録によると、三ツ車との記載があることから、大津祭りの曳山のように三輪形式の時もあったようです。

山鉾を飾る懸装品のうち、文化4年(1807年)に百人講合力により新調された見送り幕は、中国清朝の皇族クラスが使用するような優品です。さらに、鉾の欄縁の箱銘には、"文政12年(1829年)新調、蟷螂山町"とあることから、祇園祭山鉾の旧材が用いられたことを知ることができます。

なお、昭和52年にいち早く「武内山囃子方保存会」を結成して、囃子の保存継承、技術の向上に努めています。

武内山の懸装品

- 前懸

- 繻地雲龍図綴錦 享和3年(1803)京都西陣

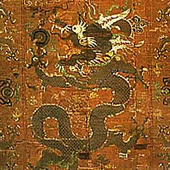

- 見送り

- 雲龍宝散図繻珍錦 文化4年(1807) 中国明朝17世紀末作

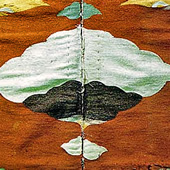

- 胴懸

- 朝鮮毛綴「窓絵に対瓶図」「四花瓶図」安永6年(1777)朝鮮李朝18世紀の作

- 胴懸

- 朝鮮毛綴「窓絵に四蝶の図」「四対花瓶図」安永6年(1777)朝鮮李朝18世紀の作

- 後懸

- 朝鮮毛綴 安永6年(1777)朝鮮李朝18世紀の作

- 袖幕

- 朝鮮毛綴「五羽鶴図」安永6年(1777)朝鮮李朝18世紀の作

- 胴懸

- 朝鮮毛綴 安永6年(1777)朝鮮李朝18世紀の作

- 上水引

- 金地に漢詩文の綴織で亀岡の書家深海皆山の書 慶応3年(1867)作

平成2年まで。現在は亀岡文化資料館保存 - 上水引

- 唐花丸文様金襴 平成3年新調

- 二番水引

- 赤地四宝文様金襴 平成3年新調

武内山データ

- 所在地

- 紺屋町

- 建造年

- 1777年ごろ

- ご神体

- 応神天皇を武内宿称が抱いた姿

- 高さ

- 9.354m(屋根まで4.682m)

- 屋根幅

- 2.640m

- 見どころ

- 1807年新調の見送り幕