稲荷山(新町・旅籠町)

稲穂を天秤棒で背負う「稲荷神の倉稲魂」をご神体として祀っています。山の造営時期は、装束箱の銘により寛延4年(1751年)と考えられています。

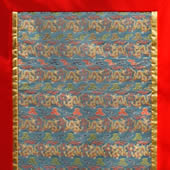

文久3年(1863年)に新調された旧前懸幕の「浅葱地雲龍文様繻珍綿」は、中国清朝の皇族が使用するような優品とされています。現在の前懸けは、平成11年に復元新調されました。

胴幕は、朝鮮李朝の毛綴を立継ぎにして使用し、見送り幕には、京都西陣で織られた「虎に仙人図」の大型綴錦で飾るその姿は、風流山の完成された姿であり、祇園祭をのぞく、他地方の山懸装の追随をみないものです。

また、世話役が纏っている渋染半纏は江戸時代より着用していた装束です。総指揮用の黒半纏を宵宮で展示します。

稲荷山の懸装品

- 見送

- 京都西陣綴錦「虎に仙人図綴錦」

- 前掛

- 繻珍綿「浅葱地雲龍文様」文久3年(1863)新調 平成11年(1999)復元新調

- 胴掛

- 朝鮮李朝毛綴れ「窓絵に対花瓶」「窓絵岩に牡丹」「文房具に蝶」18世紀新調 平成15年大修理

稲荷山データ

- 所在地

- 新町・旅籠町

- 建造年

- 1751年ごろ

- ご神体

- 稲荷神の倉稲魂

- 高さ

- 4.1116m

- 屋根幅

- 2.330m

- 見どころ

- 風流山の完成された姿